Я сознавал, что в своем растущем осознании миссии священника не вступал на столбовую дорогу. Большинство священнослужителей, которых я знал, считали себя скорее представителями своих церквей, нежели целителями изголодавшихся душ. Когда они чувствовали, что диалог становится опасным, то поспешно переходили к монологу. Да и у меня, как священника Общества Самоосоз-нания, была склонность позволять учению Мастера говорить самому за себя, чтобы не приходилось прилагать эти истины в зависимости от конкретной аудитории.

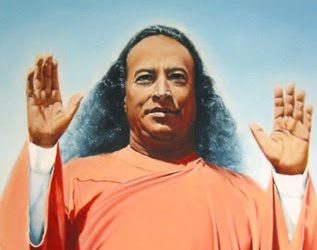

Искренность священничества стала означать для меня, правде всего, искренность по отношению к людям, которым я служил. Если, думал я, задача священника отвечать на каждый вопрос догмой, то проще записать все, что хотел сказать, на магнитную ленту и попросить своего секретаря проиграть в соответствующий момент. Но тот, кто действительно хочет помочь людям, слушая их, не может со временем не понять, что истина многолика. Тогда его целью становится не привлечение людей к своей церкви и не стремление сделать их ее твердолобыми последователями, а желание разбудить дремлющее в них чувство божественной истины. Как сказал Парамахамса Йогананда, «Единственная наша цель—напитать людей их собственным опытом практики крийя-йоги».

Часто Мастер говорил нам: «Общество Самоосознания не является сектой». Пока я всю свою энергию посвящал решению организационных вопросов, это суждение, казалось, меня мало касалось. Но оно стало жизненно важным, когда я начал служить людям. Когда я сам настроился на решение истинных задач священства, я понял: чтобы стать действенным, такое служение должно быть сосредоточено на самой истине; оно должно освободиться от всяческих скрытых сектантских мотивов.

Иногда я советовал человеку посвятить себя иной духовной деятельности. Однажды в Индии, отвечая на вопросы после лекции, я убеждал одного слушателя проводить уик-энды в ближайшем ашраме Шри Ауробиндо. «Как вы узнали, что я член того ашрама?» — подойдя ко мне потом, спросил этот человек Я, конечно, не знал, однако что-то в нем напомнило мне то общество, как бы соответствующее его духовной «волне». Пожалуй, описания такого рода несек-тантства не найдешь ни в каком руководстве для священников! Именно потому, что я ставил реальные нужды людей над обычными институционными воззрениями, тысячи людей, удовлетворенные тем, что я лишь желал делиться с ними истинами, в которые сам глубоко верил, присоединились к нашей работе.

Впервые я поехал в Индию в 1958 году. Там в первый раз мне пришлось читать лекции для слушателей, которые в большинстве своем незнакомы с нашей работой. Это предоставило мне бесценную возможность научиться творчески применять учение Мастера.

Осенью 1959 года меня пригласили выступать после занятий перед студентами мужского колледжа в Симле — горной станции в Гималаях. Я отправился туда пешком, но, неправильно оценив расстояние, прибыл с опозданием на двадцать минут. Председатель студенческого совета, по рекомендации которого я получил приглашение, озабоченно встретил меня на улице студенческого городка, у подножья холма.

«Я не знаю, как они встретят вас, Свами. Дело не только в том, что вы опоздали. Мы ведь только что завершили собрание протеста против последнего вторжения Китая на территорию Индии. Мы кровью подписали петицию к правительству!» Он помолчал, вслушиваясь в шум, доносившийся с холма. «Вы послушайте их!»

С вершины холма неслись громкие и злые выкрики: раздавались сотни протестующих возгласов; сотни ног возмущенно и нетерпеливо стучали о пол зала.