—А что вы скажете о Матаджи, сестре Бабаджи? Она, конечно, освобождена, не так ли? И вы даже писали, что она «почти» так же духовно развита, как ее брат.

—Это и означает, что она еще не была полностью освобождена. — Мастер помедлил и добавил: — Но теперь она, должно быть, свободна.

—Сэр, почему мастер не может растворить всю свою карму в момент, когда обретает единение с Богом?

— Видишь ли, — ответил Мастер, — в том состоянии не важно, вернешься обратно или нет. Это как сон, в котором знаешь, что спишь. Можно продолжать воплощения или сказать: «Я свободен» — и сразу стать свободным. Это все находится в уме. Как только ты скажешь, что свободен, обретешь свободу.

Присутствовавший при этом Бун, который, видимо, не понял главное—что полная свобода может быть обретена только после высшей стадии самадхи, — возразил: «Но, сэр, если бы я сказал, что свободен, я на самом деле не стал бы свободен, разве нет?»

— О, да! То есть ты стал бы свободным, если бы сказал это в требуемом состоянии осознания свободы. Но ты сам ответил на свой вопрос. Ты сказал: «Я не стал бы». Беда в том, что ум уже отравлен заблуждениями, от которых старается избавиться, у него недостает сил.

Мастер стал рассказывать историю, иллюстрирующую этот тезис: «Человек, которому досаждал демон, стал искать в Священных Писаниях способ избавления от этих злых существ. Найдя такое средство, он стал повторять определенные слова над горстью порошка, которую потом бросил в демона.

— Это бесполезно! — расхохотался демон. — Прежде чем ты начал читать заклинания над порошком, я вошел в него. Как теперь он может повредить мне?»

Ум так же, как тот порошок, уже отравлен тем самым «демоном» невежества, от которого он старается избавиться.

В другой раз, говоря о той степени умственной свободы, которая является предварительным условием даже для проблесков самадхи, Мастер сказал: «Именно мысль о том, что мы не свободны, мешает нам стать действительно свободными. Достаточно избавиться от этой мысли, чтобы войти в самадхи! Самадхи — это не то, что мы должны получить». «Оно уже есть у нас! — добавил Мастер. — Всегда держите в уме эту мысль: «Мы вечно с Богом». На какое-то краткое время — на несколько быстро мелькающих воплощений — мы живем в заблуждении. Потом мы снова вечно свободны в Нем!»

Когда душа обретает полное освобождение, она становится сиддхой («совершенным существом»), или парам-муктой («душой, достигшей высшего освобождения»). Даже в этом состоянии индивидуальность не утрачивается, а сохраняется в форме памяти. Карма многих воплощений Джона Смита растворилась в Бесконечности, но память о ней (теперь одухотворенная) сохраняется в вечности. Душа, достигнув состояния высшего освобождения, редко воссоздает свою запомненную индивидуальность и никогда не делает этого, кроме как по велению Божественной Воли. Когда совершенно свободная душа возвращается в этот мир, она заботится только о благополучии человечества. Такое воплощение называют аватаром («божественным воплощением»).

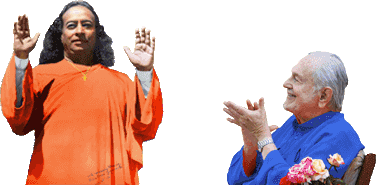

Таким, говорил нам Мастер, был Бабаджи, первый из нашей прямой линии гуру. Такими были Лахири Махашая — йогаватар («воплощение йоги»), как называл его Мастер; и Свами Шри Юктешвар, которого Мастер считал современным индийским гьянаватаром («воплощением мудрости»).

— Сэр, — спросил я однажды Мастера в его пустынной обители, — вы аватар?

С совершенной простотой он ответил: «Работа такой важности должна была быть начата аватаром».